En muchas ciudades del mundo, encontrar una casa asequible se ha convertido en una misión imposible. Jóvenes que viven con sus padres hasta los 30 años, alquileres que se comen medio sueldo y pisos de 20 m² anunciados como ideales para parejas. Mientras tanto, las ciudades se vacían de jóvenes, las familias viven cada vez más lejos de su trabajo y la vivienda se ha convertido en el espejo de algo mucho más grande: una economía que crece sin incluir a todos.

La crisis de la vivienda no es nueva, pero lo que sí es nuevo es que algunas ciudades la han resuelto con buenas políticas que, con paciencia y voluntad, se podrían imitar. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a analizar tres modelos muy diferentes entre sí, porque lo curioso aquí es que no lo han hecho todos igual. Algunos apostaron por la intervención del Estado, otros por la libertad del mercado y otros por enfoques más creativos.

El caso de Tokio

El primer modelo que vamos a explorar es el de Tokio, la ciudad más poblada del mundo. Más de 30 millones de personas viven en su área metropolitana. Sin embargo, a diferencia de Londres, París o Madrid, los precios de la vivienda no se han disparado de forma incontrolada. De hecho, en muchos barrios el precio medio de los pisos ha permanecido estable e incluso ha bajado durante años. ¿Y cómo es esto posible? Pues todo ha sido gracias a las normas urbanísticas.

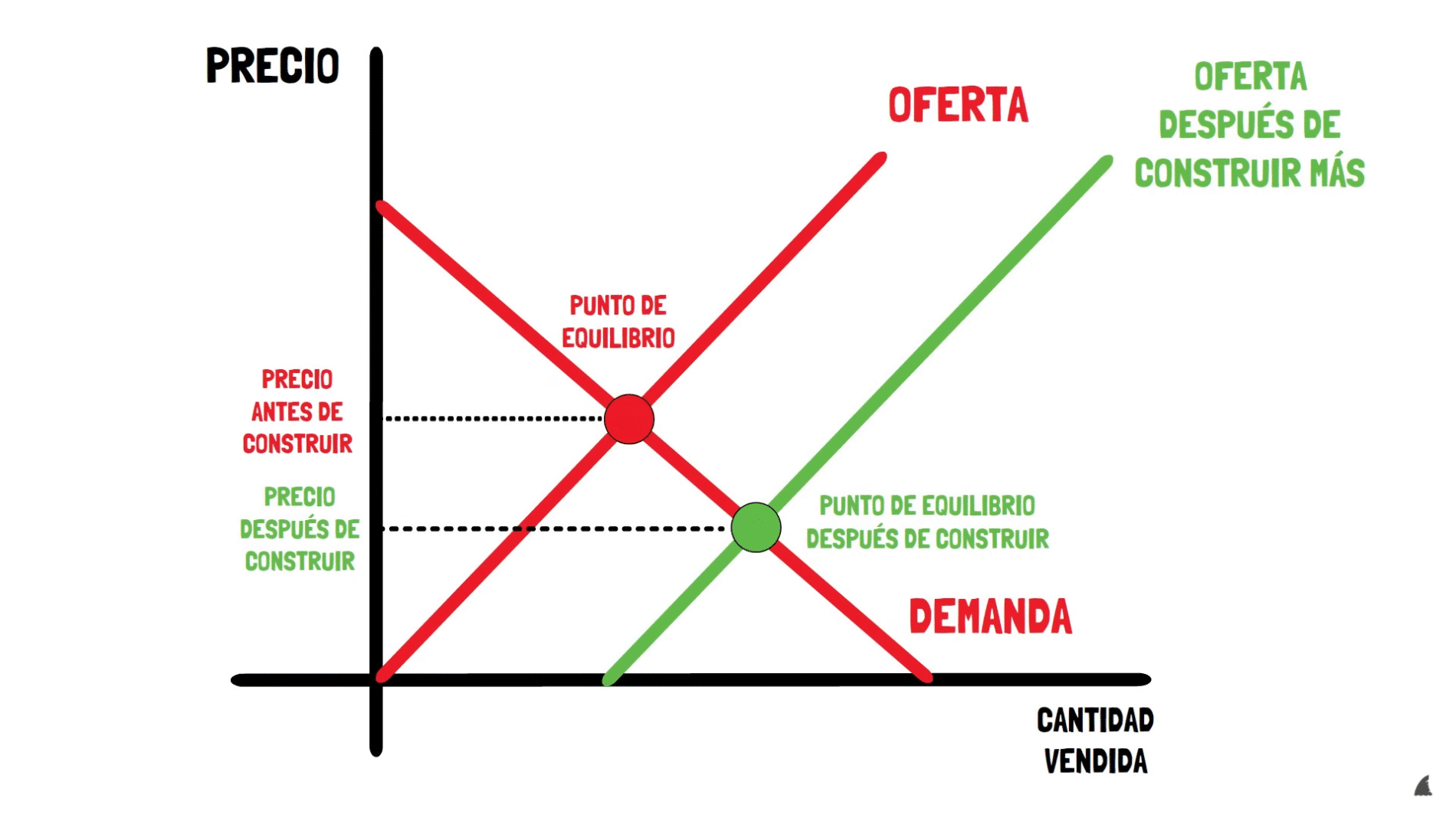

Mientras en muchas ciudades occidentales construir una casa nueva puede tardar años por permisos, trámites y restricciones, en Tokio el sistema está diseñado para facilitar la construcción. Los propietarios pueden demoler un edificio viejo y levantar uno nuevo sin tener que pasar por un laberinto burocrático. No hay una guerra constante entre vecinos, ayuntamientos y promotores, y eso genera algo muy simple: oferta. Tokio autoriza decenas de miles de nuevas viviendas cada año, incluso en barrios ya consolidados.

En lugar de frenar la construcción para proteger el paisaje, el gobierno permite que la ciudad crezca hacia arriba, en vertical, y se renueva constantemente. Eso mantiene viva la competencia y evita que los precios se disparen. El suelo es caro, sí, pero como se puede construir más, el valor se reparte entre muchos pisos nuevos en lugar de concentrarse en unos pocos. Además, Japón tiene una cultura particular respecto a la vivienda, en la que no se venera lo viejo: una casa usada vale menos que una nueva, algo muy diferente a lo que ocurre en algunas zonas de Europa.

Eso hace que los propietarios estén dispuestos a vender o reconstruir en lugar de mantener lo antiguo. En otras palabras, el sistema incentiva el movimiento y no la especulación. El resultado es que Tokio, con su densidad y prosperidad, ofrece viviendas asequibles y abundantes. Por lo general, un piso pequeño en el centro cuesta menos que uno similar en París o San Francisco. Y eso sin subsidios masivos, sin límites de alquiler y sin intervenciones complicadas, solo con una idea sencilla: deja que la gente construya. Mientras en muchas capitales occidentales se debate si permitir un par de plantas más en un barrio histórico, en Tokio levantan edificios nuevos sin que nadie se rasgue las vestiduras.

El caso de Viena

El siguiente modelo que vamos a analizar es el de Viena. Cuando se dice que el modelo de vivienda de Viena es un éxito, no significa que allí no haya problemas. Ningún sistema es perfecto, pero sí han logrado algo que en muchas ciudades europeas parece casi imposible: mantener los precios del alquiler razonables y estables, sin destruir el mercado ni expulsar a la clase media del centro.

La clave está en que el Ayuntamiento de Viena no dejó que el mercado de la vivienda se convirtiera en un casino, sino en un servicio público esencial. En 1919, con una Austria devastada por la Primera Guerra Mundial, el Ayuntamiento de Viena decidió que no podía dejar ese problema en manos del mercado porque simplemente no había mercado suficiente para resolverlo. Las rentas eran altísimas, la oferta escasa y los salarios miserables.

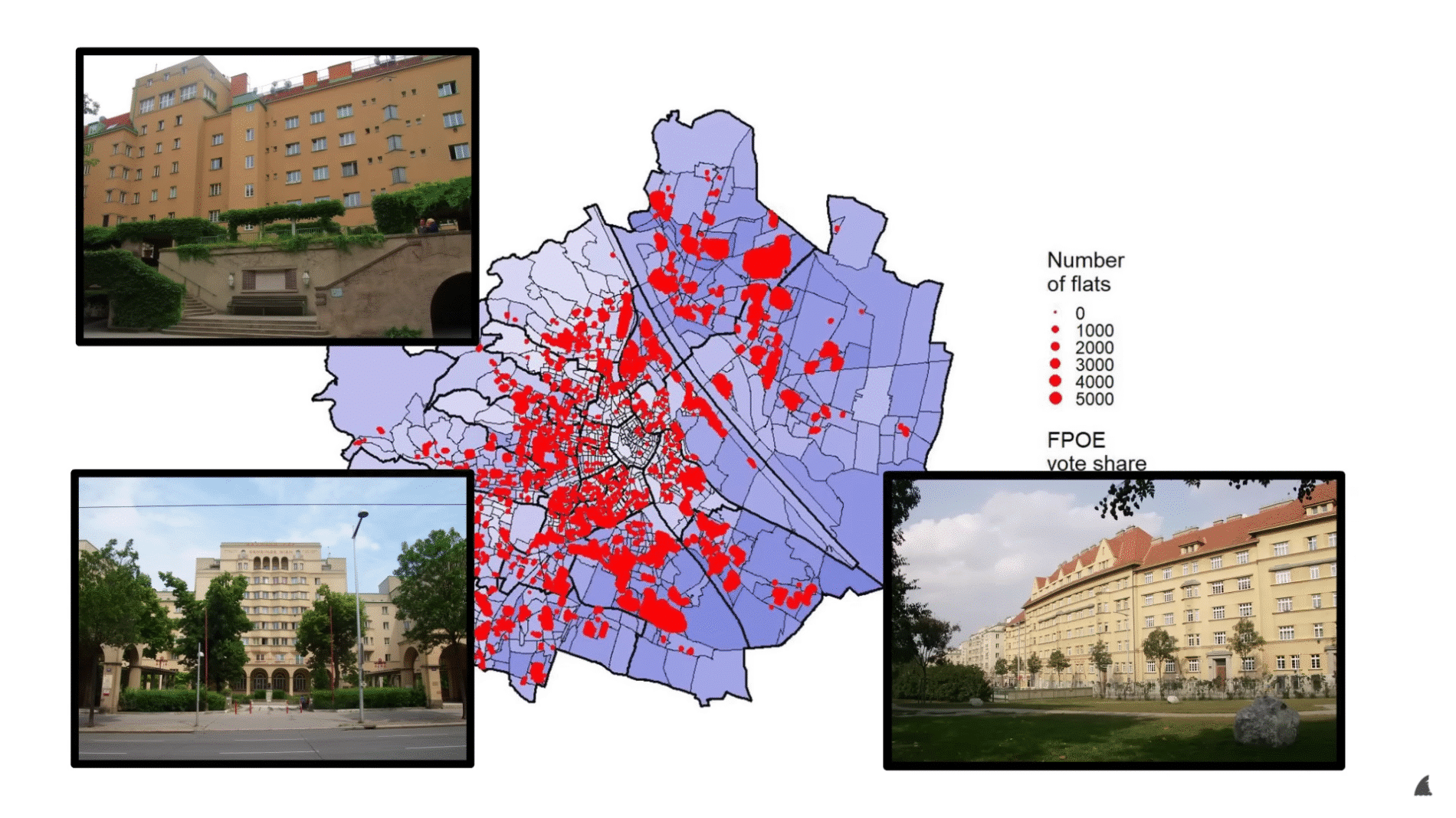

Así nació lo que se conoce como la “Viena Roja”, una etapa en la que la ciudad se volcó en construir viviendas dignas, amplias, luminosas y, sobre todo, asequibles. Durante los años 20 y 30, el Ayuntamiento levantó decenas de miles de viviendas públicas. Los edificios no eran guetos ni bloques grises; muchos estaban diseñados con plazas, jardines, bibliotecas, lavanderías y guarderías. Eran auténticas comunidades urbanas.

El más famoso es el Karl-Marx-Hof, un complejo enorme con más de 1.000 apartamentos y un diseño arquitectónico que buscaba reflejar orgullo y modernidad, no beneficencia. ¿Y cómo se financió todo aquello? Con impuestos sobre el lujo y la propiedad, no con deuda. Había tasas sobre caballos de carreras, sirvientes y grandes patrimonios. De ese modo, la vivienda pública no dependía de préstamos ni del buen humor del mercado, sino de una política fiscal estable.

A partir de entonces, Viena mantuvo algo esencial: el control del suelo urbano. El Ayuntamiento posee todavía hoy gran parte del terreno edificable y lo usa estratégicamente. Por ejemplo, cuando se planifica un nuevo barrio, se mezclan viviendas municipales, cooperativas y privadas para evitar la segregación, y se exige que los nuevos proyectos privados reserven una parte para vivienda asequible.

Hoy, el 60 % de los vieneses vive en una vivienda social o subvencionada, y el resto se beneficia indirectamente porque el mercado privado tiene que competir con esos precios. Por eso, Viena no sufre burbujas inmobiliarias como otras capitales europeas. Además, hay seguridad y previsibilidad: los contratos son estables, no te pueden subir el alquiler de forma arbitraria y, si tus ingresos mejoran, no te echan del piso.

El objetivo no es castigar al que prospera, sino crear una red de estabilidad social. Además, cualquier persona con ingresos normales puede optar a una vivienda, y por eso el sistema no está estigmatizado. Y ese es el punto central: Viena no concibe la vivienda como un activo financiero, sino como una infraestructura social, igual que una escuela o un hospital. La idea es que una ciudad solo puede ser próspera si la gente tiene un lugar seguro y digno donde vivir.

El caso de Singapur

Otro ejemplo clásico es el de Singapur, y este es uno de los casos más sorprendentes del mundo. En una ciudad donde el suelo es escaso y cada metro cuadrado vale oro, más del 80 % de la población vive en pisos construidos por el Estado. Todo gira en torno a una institución clave: la Housing and Development Board (HDB), creada en 1960, justo después de la independencia.

En ese momento, Singapur era una isla pobre, con chabolas y casi sin infraestructuras. El nuevo gobierno decidió que la vivienda sería una prioridad nacional, pero no como caridad, sino como una herramienta de cohesión y desarrollo económico. El Estado se quedó con casi todo el suelo y, al igual que en Viena, empezó a construir masivamente viviendas públicas.

Los ciudadanos no compran el terreno, sino un derecho de uso de 99 años sobre su piso. A efectos prácticos, lo poseen, lo heredan y lo pueden vender, pero el Estado mantiene el control del suelo para evitar la especulación. Además, los precios se ajustan según los ingresos de cada familia y se pueden pagar con los ahorros obligatorios del Fondo de Pensiones Estatal (CPF).

De esta manera, la vivienda pública no se percibe como asistencial, sino como parte del progreso personal. Casi todo el mundo puede aspirar a tener su propio hogar y eso genera estabilidad social. El resultado es impresionante: Singapur tiene una de las tasas de propiedad de vivienda más altas del planeta, barrios seguros y una cohesión social envidiable. Además, los complejos construidos por el Estado están diseñados con comercios, parques, escuelas y transporte público cerca para evitar la segregación y mantener la mezcla social. Y todo eso con un enfoque muy pragmático: el Estado construye, pero los ciudadanos mantienen y cuidan sus edificios. El suelo es público, pero el hogar es privado.