Se hace de noche y parece que te entra sueñecito. Sin embargo, en el parque al lado de tu casa, un murciélago acaba de echar a volar. Además, estamos en otoño y las hojas de los árboles empiezan a amarillear, mientras los osos pardos se hinchan a comer para pasarse el invierno dormidos. Pero, si solo nosotros tenemos relojes y calendarios, ¿por qué los seres vivos también reaccionan al tiempo?

Vas pasando por la calle y suena en tus auriculares el último temazo de Rosalía. Sin darte cuenta, a lo mejor has cambiado la velocidad a la que andas o estás moviendo la cabeza acompasadamente. Lo que haces es seguir el ritmo de la música, o sea, el patrón que siguen los sonidos en el tiempo. Pues resulta que nuestro planeta también tiene unos ritmos, aunque son mucho más lentos.

El primero es la rotación de la Tierra sobre sí misma, que dura 24 horas. El segundo es la traslación, es decir, las vueltas que da alrededor del Sol, que dura 365 días, o sea, un año. ¿Veis los ritmos aquí? La rotación nos da el día y la noche, y con la traslación tenemos un ciclo de verano, otoño, invierno y primavera, o estación húmeda y seca si vives cerca del Ecuador.

La Tierra lleva siguiendo estos ritmos muchos millones de años, y salvo que haya una catástrofe, lo va a seguir haciendo. Pero, claro, nuestra forma de vivir no es igual de día que de noche, sobre todo porque de noche no nos vemos y el panorama cambia según la época del año. En verano hace calor, los días son muy largos y suele haber mucho alimento. Pero el invierno es frío, se hace de noche enseguida y ya no hay tanta comida.

Además, estos contrastes son más marcados cuanto más te alejas del Ecuador hacia los polos. Para la mayoría de seres vivos es fundamental anticipar estos cambios si quieren sobrevivir. Y para esto, amigos, la evolución ha producido los ritmos biológicos como una forma de adaptarse a estos ritmos de la Tierra. La rama de la biología que se dedica a estudiar estos fenómenos es la cronobiología.

Los ritmos circadianos

Lo primero de lo que vamos a hablar son los ritmos circadianos, que sirven para adaptarse al día y la noche y tienen muchísimas funciones en nuestra fisiología y comportamiento. Estos ritmos son responsables, por ejemplo, de que haya animales diurnos, que están activos de día, y nocturnos, que lo están de noche. Nosotros somos principalmente diurnos, porque si no tenemos bombillas a mano, por la noche no vemos un pimiento. Tiene sentido, ¿no? Sin embargo, los búhos son nocturnos: sus sentidos están adaptados a la oscuridad y eso les viene de perlas para cazar por la noche sin ser detectados.

También tenemos un punto intermedio en animales como los gatos, que son crepusculares, es decir, están más activos al amanecer y al atardecer. Esto es común en otros félidos, como los leones o algunos linces, y se debe a que cazan mejor cuando hay poca luz. Obviamente, a tu michi le da igual esto de cazar porque ya le das tú de comer, pero los ritmos circadianos se llevan en los genes. Así que los gatos domésticos los conservan de su pasado salvaje. Y es que resulta que muchos seres vivos llevamos dentro relojes circadianos. Obviamente, es una analogía; no te preocupes, que tu perro no se comió ese Casio que perdiste. Aunque suene un poco místico, el reloj circadiano es una forma biológica de medir el tiempo, ya sea en bacterias, hongos, plantas o animales.

Además, estos relojes han aparecido en diferentes tipos de seres vivos de manera independiente. Esto significa que los relojes circadianos no provienen de un ancestro común, sino que cada grupo de organismos ha desarrollado el suyo. ¿Entendéis su importancia? Si muchos seres vivos hemos evolucionado para tener reloj circadiano cada uno por nuestra cuenta, es que deben de ser útiles, ¿no?

Vale, pero ¿qué es eso de que tenemos un reloj dentro? ¿Cómo funciona? Pues esto no es nada sencillo de responder. Hay muchos relojes distintos y todos se basan en complejas maquinarias moleculares que incluyen un montón de genes y proteínas. Pero no os preocupéis: os vamos a explicar su mecanismo básico y seguro que lo entendéis perfectamente.

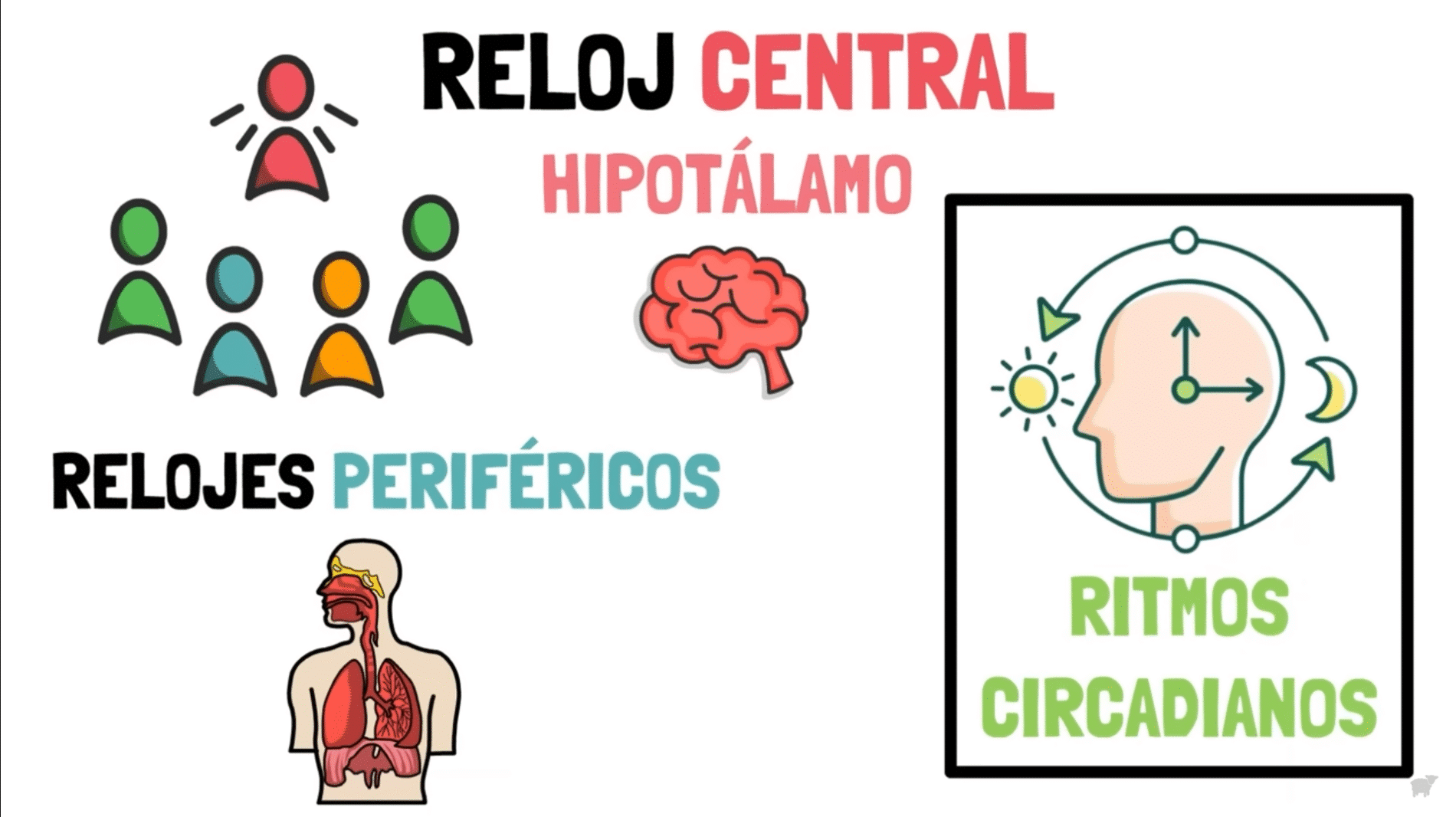

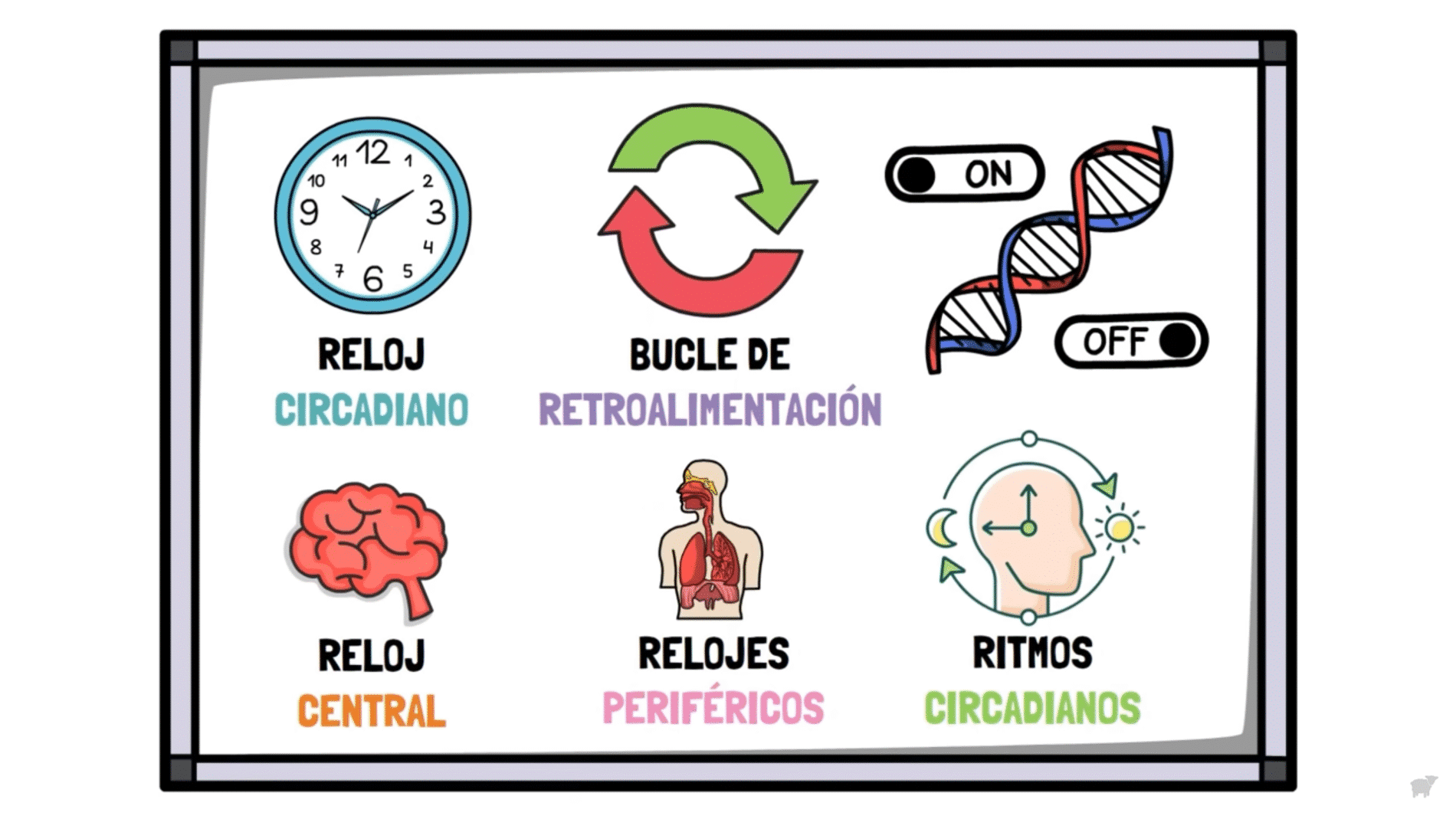

Para hacerlo más sencillo, vamos a usar el caso de Drosophila melanogaster, esta mosca de aquí, que es un organismo modelo en biología. Para empezar, los relojes circadianos están en nuestras células y tenemos dos tipos principales: el reloj central, que está en nuestro hipotálamo, y los relojes periféricos, que están repartidos por nuestro cuerpo en distintos órganos y tejidos. El reloj central es el líder que coordina a los periféricos, y esta interacción es la que produce nuestros ritmos circadianos. Todos los relojes se basan en el mismo concepto: un bucle de retroalimentación. Vaya nombre, ¿no?

La manera más fácil de que lo entendáis es con un termostato. Ya sabéis, eso que sirve para regular la temperatura de tu casa. Los termostatos miden la temperatura de una habitación. Cuando está por debajo de un valor determinado —pongamos 18ºC— se activa y pone en marcha la calefacción, que empieza a dar calor. Cuando la temperatura supera otro valor —digamos 22ºC— el termostato se desactiva y apaga la calefacción, hasta que vuelve a haber 18ºC… ¡y vuelta a empezar! ¿Veis el bucle de retroalimentación? Bueno, pues los relojes circadianos funcionan tal que así, pero con moléculas activadoras y moléculas inhibidoras. En estos relojes, los activadores son factores de transcripción, es decir, proteínas que activan una serie de genes, entre ellos aquellos que producen los inhibidores.

Es un poco lío, ¿sí? Los inhibidores no dejan actuar a los activadores. Así que, cuando hay muchos inhibidores, se bloquean los activadores y se detiene la transcripción de los genes, por lo que dejan de producirse inhibidores. Estos se degradan poco a poco, así que su número empieza a bajar hasta que no son suficientes para bloquear a los activadores… y se reinicia el bucle. ¿Veis? Es bastante parecido a lo del termostato.

Los inhibidores serían como los grados: cuando hay muchos, se para el termostato, que serían los activadores. En consecuencia, se apaga la calefacción, que serían los genes, hasta que vuelven a bajar los grados y se enciende otra vez el termostato. No era tan difícil, ¿no? Las células utilizan bucles de retroalimentación para un montón de cosas. Cuando hablamos de ritmos circadianos, esos bucles duran aproximadamente un día completo. Por eso se llaman circadianos: del latín circa diem, que significa “alrededor de un día”.

Vamos a resumir lo que sabemos.

- Nuestro cuerpo mide el tiempo utilizando relojes circadianos que funcionan con bucles de retroalimentación. De forma que hay ratos en los que se activan genes y ratos en los que no. Además, está el reloj central, que coordina los relojes periféricos para producir ritmos circadianos.

- Nuestros relojes circadianos producen ritmos endógenos, es decir, los llevamos dentro y funcionan por sí mismos. Pero también se ven influenciados por factores externos, como, por ejemplo, la luz. Nuestro reloj central está conectado a las retinas de nuestros ojos, así que es sensible a la luz y la utiliza para ajustar sus ritmos. La cantidad de luz que recibimos es útil para saber si es de día o de noche, ¿no? Si el reloj central recibe luz cuando tu cuerpo piensa que debería ser de noche, pueden producirse desajustes en los relojes, y esto es una movida. Un ejemplo muy claro es la regulación del sueño. Nuestros ritmos circadianos hacen que por la noche produzcamos, entre otras cosas, melatonina, una hormona que produce somnolencia. Pues si es de noche y estás en la cama con tu móvil, tu reloj central está recibiendo luz y puede liarse, pensando que es de día, lo que altera la producción de melatonina y afecta a tu patrón de sueño. Hay que tener en cuenta que nuestros relojes llevan con nosotros millones de años, pero la iluminación artificial tiene, como quien dice, cuatro días. Así que no estamos adaptados.

Y hablando de dormir, los ritmos circadianos también tienen la culpa del famoso jet lag, que es eso que tienes cuando te entra mucho sueño al viajar lejos en avión. Imaginad que estáis en Madrid y cogéis un vuelo a Tokio. Cuando llegues, es probable que tu reloj central se haga un lío. Las cuatro de la tarde en Madrid son las doce de la noche en Tokio. Tu cuerpo entiende que debería ser de día porque está acostumbrado a Madrid, pero en Tokio es de noche. Pues bien, el desajuste que sufren tus relojes hasta que se adaptan al nuevo huso horario es lo que produce el jet lag.

Pero ojo, que los ritmos circadianos no influyen solo en el sueño. Controlan muchísimas cosas, como procesos del sistema digestivo. Por ejemplo, durante el día producimos más saliva, y el ácido que usa nuestro estómago para digerir los alimentos tiene varios picos de secreción a lo largo del día, siendo máximo por la noche. Pues resulta que comer afecta a los relojes periféricos que controlan estos procesos. Así que, si comemos cuando nuestro cuerpo considera que no toca, pueden producirse desajustes en los ritmos circadianos del aparato digestivo, que se relacionan con problemas como la obesidad, la resistencia a la insulina y diversas enfermedades.

Los ritmos circadianos afectan incluso a nuestro sistema inmune, es decir, a las defensas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algunas vacunas, como las de la gripe o las del COVID, funcionan mejor si nos las ponemos por la mañana en vez de por la noche.

Los ritmos estacionales

Estos ritmos sirven para adaptarse a la traslación de la Tierra y, por lo tanto, a las estaciones del año. Los seres vivos hemos desarrollado ritmos estacionales para sobrevivir a los cambios en el ambiente que se producen con las estaciones. Tenemos ejemplos por todos lados. Muchos animales hibernan para no consumir recursos en invierno, cuando escasea el alimento. Otros se aparean en periodos concretos del año, lo que llamamos la época de celo. Por ejemplo, los ciervos lo hacen en otoño porque así las crías nacerán en primavera, cuando hay más comida y el tiempo es mejor. También hay un montón de árboles que pierden las hojas y paran de crecer durante el invierno, cuando los días son más cortos y tienen menos luz para hacer la fotosíntesis. y lo mismo pasa con las flores: salen en primavera porque hace más calor y hay más luz. Así, tienen más oportunidades de ser polinizadas por insectos. Esto es muy importante, sobre todo para las plantas que dependen de los polinizadores para reproducirse.

Pero claro, los únicos que tenemos calendarios para saber cuándo se viene el invierno somos nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacen los otros seres vivos? Pues hay muchas maneras.

Una de las más importantes es el fotoperiodismo, que no tiene nada que ver con hacer fotos, sino, una vez más, con la luz. El fotoperiodismo es la capacidad de los seres vivos de captar la duración de los días y utilizar dicha información para adaptarse a los cambios estacionales. Los días son más cortos en invierno que en verano, ¿verdad? Pues podemos usar esa información. ¿Y cómo miden los organismos cuánto duran los días? Pues hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, utilizando nuestro querido reloj circadiano. Cuando las horas diarias de luz cambian, el reloj central lo nota y se producen respuestas a estos cambios.

Algunos organismos utilizan una especie de reloj de arena mediante una sustancia indicadora. Pongamos un organismo que sintetiza una de estas sustancias cuando recibe luz. Según se acerca la primavera, los días son más largos y nuestro organismo de ejemplo produce más de esa sustancia indicadora. Llegará un momento en el que los niveles de esta sustancia superen determinado límite, y esto desencadenará una respuesta en su cuerpo, como si fuera la gota que colma el vaso. El fotoperiodismo está muy extendido, pero hay más indicadores que regulan las adaptaciones a las estaciones. ¿Sabéis de alguno?