Un nuevo conflicto amenaza con estallar en América del Sur. Tras años de aislamiento, sanciones y declive económico, parece que a Estados Unidos se le ha acabado la paciencia con Venezuela. Y es que las organizaciones criminales venezolanas, con la ayuda del gobierno, son claves para las rutas del narcotráfico que tienen como destino final el páis del Tío Sam. Además, la situación política venezolana no invita precisamente al optimismo ya que dentro del país son muchos los que están dispuestos a casi cualquier cosa para acabar con la tiranía de Nicolás Maduro y el aparato chavista. No obstante, esto es Memorias de Pez así que lo que tenemos que preguntarnos es ¿De dónde viene este conflicto?¿De verdad hay riesgo de una escalada militar? Pues venga pónganse cómodos que enseguida lo vamos a ver.

La relación entre Venezuela y Estados Unidos no siempre fue tan tensa. Durante buena parte del siglo XX, ambos países fueron aliados cercanos, ya que para Estados Unidos, Latinoamérica era una zona en la que quería tener mucha influencia y Venezuela se dejaba querer. Un ejemplo de ello lo encontramos en 1902 cuando las potencias europeas bloquearon las costas venezolanas exigiendo el pago de la deuda que Venezuela había contraído con ellas.

Con el descubrimiento del petróleo en Venezuela (1914) la amistad se afianzó aún más. El gobernante Juan Vicente Gómez otorgó generosas concesiones a empresas estadounidenses para explotar el oro negro, lo que encantó a Washington y llenó de inversiones a Venezuela. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta relación alcanzó su punto álgido: Venezuela suministró un petróleo crucial a EE.UU. y a sus aliados, y declaró su solidaridad con Washington tras Pearl Harbor. En la Guerra Fría que siguió, ambos países permanecieron cercanos. Estados Unidos apoyó sin muchos miramientos a dictadores latinoamericanos anticomunistas, y Venezuela hizo gala de su feroz anticomunismo.

Tras 1958 Venezuela volvió a la democracia y se convirtió en uno de los modelos preferidos de EE.UU. en Latinoamérica. Para finales de los años 90, Venezuela y EE.UU. eran socios comerciales muy importantes. Venezuela vendía la mayor parte de su petróleo al mercado norteamericano y compraba muchos productos estadounidenses. Las diferencias ideológicas eran mínimas y la relación parecía estable. Pero esta luna de miel estaba a punto de terminar con la llegada de un nuevo protagonista al poder en Caracas.

En 1998, Venezuela eligió presidente a Hugo Chávez, un carismático exteniente coronel conocido por liderar un fallido golpe en 1992. Su ascenso marcó un punto de inflexión en las relaciones con Washington. Chávez trajo un discurso nacionalista, izquierdista y desafiante Estados Unidos que contrastaba con sus predecesores. Muy pronto entabló una estrecha amistad con Fidel Castro en Cuba y las cosas dejaron de fluir entre Washington y Caracas. Uno de los tableros de juego más importantes entre ambas naciones fue Cuba. Mientras EE.UU. llevaba décadas intentando aislar al gobierno comunista cubano, Venezuela empezaba a enviarle petróleo barato a la isla y a alinearse políticamente con La Habana. Como es de imaginar, a Washington no le hizo ninguna gracia: de pronto tenía a un antiguo aliado petrolero apoyando a su gran “enemigo” ideológico.

Chávez también buscó mayor protagonismo global que incomodó a Estados Unidos. En el año 2000 realizó una gira por países de la OPEP para impulsar acuerdos y subir el precio del petróleo. Fue incluso el primer jefe de Estado extranjero en visitar a Saddam Hussein en Irak tras la Guerra del Golfo, algo escandaloso para la época. Aunque Venezuela seguía vendiendo petróleo a EE.UU., Chávez dejaba claro que quería un precio más alto por barril, priorizando sus ingresos aunque significase gasolina más cara para los estadounidenses. Simultáneamente, comenzó a tejer lazos con otros gobiernos poco amigables a Washington (como Irán, Rusia o China).

Las tensiones se convirtieron en crisis abierta en abril de 2002, cuando un breve golpe de Estado en Caracas derrocó a Chávez por dos días. El gobierno de EE.UU., entonces bajo George W. Bush, no estuvo directamente involucrado (al menos oficialmente), pero aplaudió públicamente al efímero gobierno de facto que reemplazó a Chávez durante aquellas 48 horas. Esto enfadó mucho a Chávez al que se le podía ver habitualmente insultando al presidente Bush en discursos o en su televisión. ¿Os acordáis de lo de aquí huele a azufre?¿O de lo de MR Bush you are a Donkey?¿O de cuando Chávez echó al embajador estadounidense al grito de “¡váyanse al carajo, yanquis de mierda!? Pues eso.

Hugo Chávez falleció en 2013, pero la tensión no murió con él. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó no solo el poder sino también el conflicto con Washington. Al principio algunos se preguntaron si Maduro moderaría el tono para aliviar la relación. La respuesta llegó rápido y fue negativa. Un ejemplo temprano: en 2013 ofreció asilo político a Edward Snowden. Entre 2014 y 2015, Venezuela vivió fuertes protestas opositoras, con denuncias de represión violenta por parte del gobierno de Maduro. A finales de 2014, el Congreso de EE.UU. aprobó una ley para sancionar a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones de derechos humanos durante esas protestas. El tiempo de las sanciones había comenzado. Además, en marzo de 2015, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad estadounidense e impuso sanciones a siete altos funcionarios venezolanos.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. en 2017 elevó la confrontación a otro nivel. Si Obama había sido firme pero relativamente diplomático, Trump optó por la estrategia de “máxima presión” abierta. Su administración veía a Maduro prácticamente como un “nuevo Castro” o incluso peor, y no escondía su deseo de un cambio de régimen en Venezuela. En 2017, cuando Maduro impulsó una controvertida Asamblea Constituyente excluyendo a la oposición. Estados Unidos respondió con más sanciones contundentes. Congeló activos de altos cargos chavistas y prohibió a ciudadanos y bancos estadounidenses negociar nueva deuda venezolana.

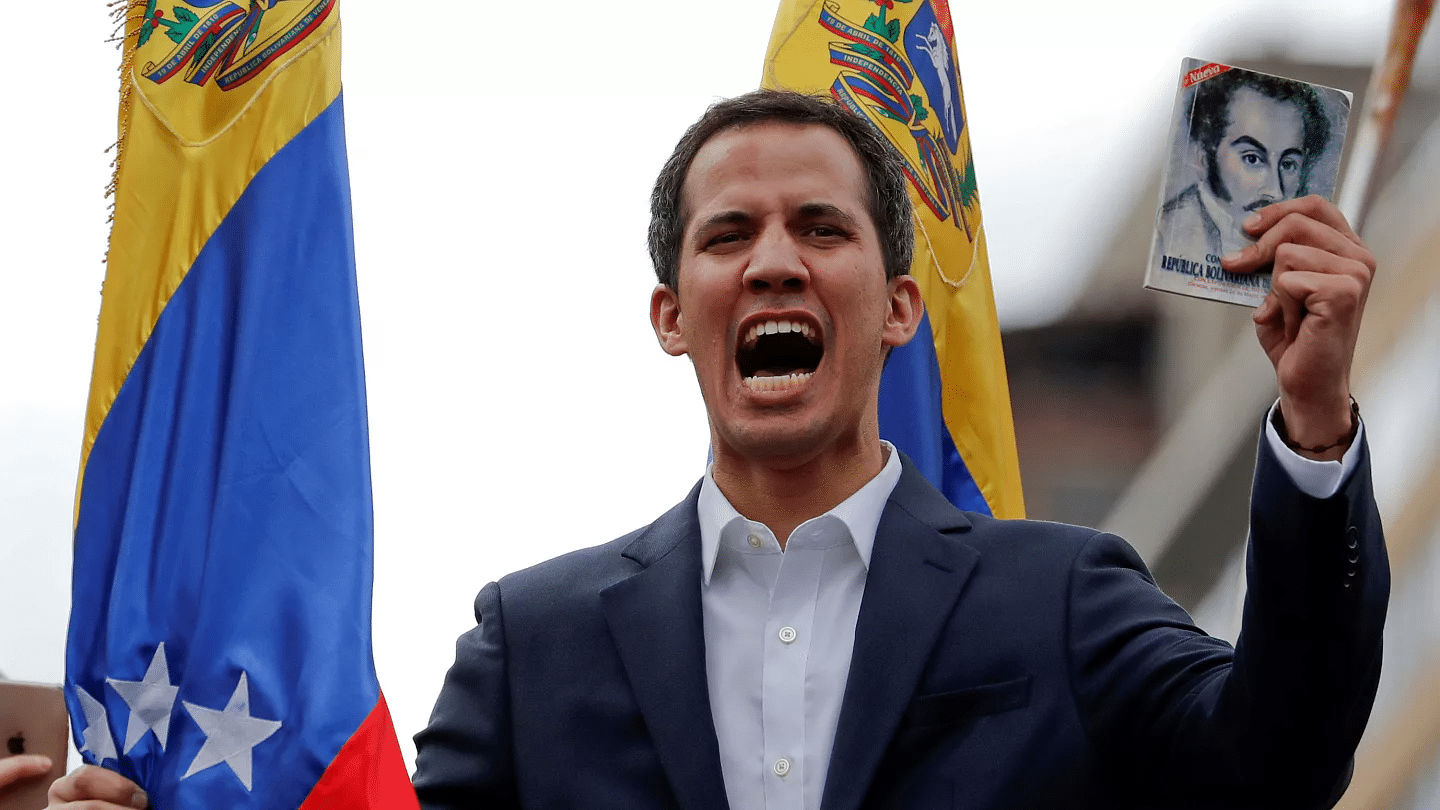

A finales de 2018 Maduro fue reelegido, en unos comicios muy cuestionados por fraude y en enero de 2019 todo se fue de madre cuando el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela apoyándose en la Constitución. Estados Unidos reconoció inmediatamente a Guaidó como presidente legítimo, al igual que decenas de naciones. Maduro, por supuesto, acusó a Washington de orquestar un intento de “golpe de Estado” en su contra mediante un títere. Enfurecido, rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. y dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para salir del país. La embajada de EE.UU. en Caracas cerró y pasó a operar desde la vecina Colombia. La aventura de Guaidó no llegó a buen puerto y Maduro siguió en el poder. Como respuesta a la maniobra fallida Washington fue por la vía económica nuclear y ese mismo año impuso un embargo petrolero total. Prohibió a cualquier empresa estadounidense.

comprar petróleo venezolano o negociar con PDVSA, la petrolera estatal. Dado que EE.UU. era destino clave del crudo venezolano, esto asfixió las finanzas del régimen. Además, sancionó al banco central venezolano, restringió importaciones de combustible, y apoyó que aliados congelaran cuentas del Estado venezolano en el extranjero, entregando el control de algunos activos (como la refinería CITGO en EE.UU.) al equipo de Guaidó. Para Venezuela, sumida ya en hiperinflación y escasez, fue un golpe durísimo y para Trump, era el cerco definitivo para forzar la salida de Maduro. Pero lejos de rendirse, Maduro se atrincheró con el apoyo de Rusia, China, Cuba y otros aliados menores.

En marzo de 2020, la confrontación alcanzó un nivel inédito y casi hollywoodense. El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus altos funcionarios de dirigir un “cartel de narcotráfico” y ofreció recompensas millonarias por información para capturarlos. Por ejemplo, pusieron precio de $15 millones por Maduro algo que jamás se había visto con un jefe de Estado en ejercicio. Durante 2020 también ocurrieron episodios estrambóticos. En mayo, un pequeño grupo de mercenarios y disidentes venezolanos intentó infiltrarse por la costa con la supuesta misión de capturar a Maduro. Esta operación clandestina, conocida luego como “Operación Gedeón”, fue un fiasco rotundo: las fuerzas de seguridad venezolanas los esperaban y capturaron a la mayoría sin mayor resistencia. Lo pintoresco es que entre los detenidos hubo dos exsoldados estadounidenses, lo que dio a Maduro combustible para afirmar que fue un complot orquestado por la CIA o la Casa Blanca.

Las elecciones en EE.UU. a finales de 2020 trajeron otro cambio: Donald Trump perdió y en enero de 2021 asumió Joe Biden como presidente. Algunos esperaban que Biden, con un estilo más tradicional, bajara la confrontación y aliviara la presión. En la práctica, la política hacia Venezuela no cambió. La mayoría de sanciones económicas siguieron vigentes yBiden y sus asesores dejaron claro que no reconocerían a Maduro como presidente legítimo y que mantendrían la presión hasta ver pasos concretos hacia restaurar la democracia en Venezuela. Eso sí, hubo intentos diplomáticos de mejorar la situación. Washington apoyó las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, auspiciadas por países como Noruega y realizadas en México desde 2021. La idea era pactar condiciones para elecciones libres a cambio de algún alivio de sanciones. Hubo muchos altibajos: diálogos que se rompían, se reanudaban, promesas incumplidas… Pero el canal se mantuvo abierto. En paralelo, la crisis humanitaria y energética global de 2022 (agravada por la guerra en Ucrania) llevó a EE.UU. a hacer pequeños gestos: ante la necesidad mundial de petróleo, Biden envió emisarios a Caracas para explorar una flexibilización limitada de sanciones petroleras. Sorprendentemente, en 2022 la Casa Blanca permitió a Chevron –una de las últimas petroleras estadounidenses en Venezuela– reanudar parcialmente operaciones para extraer y exportar algo de crudo venezolano. También hubo intercambios de prisioneros que mostraron cierta comunicación.

En 2024, Maduro finalmente permitió que hubiera elecciones presidenciales pero el fraude fue total. Sin presentar una sola prueba, Maduro se proclamó vencedor de los comicios y gran parte de la oposición tuvo que volver a la clandestinidad. Y entonces volvió Trump. Su segunda administración no perdió el tiempo en endurecer la postura hacia Venezuela. Si quedaba algún resquicio de diálogo tibio, se evaporó rápido.

En agosto de 2025, Washington dio un paso que elevó la confrontación a alturas peligrosas: ordenó un gran despliegue militar en el Caribe, muy cerca de aguas venezolanas. En cuestión de semanas, ocho buques de guerra estadounidenses –incluyendo destructores y buques de asalto anfibio– con más de 4.000 soldados se posicionaron en el Caribe sur. Se sumaron además aeronaves como aviones de vigilancia P-8 y hasta se reportó la presencia de un submarino nuclear. Oficialmente, la Casa Blanca insistió en que se trataba de operaciones contra el narcotráfico, para frenar supuestos envíos de drogas que salen de Venezuela. Pero aún se teme que esas fuerzas puedan iniciar un ataque directo sobre el régimen de Maduro o apoyar una insurrección por parte de la oposición. Por último la situación a escalado al límite después de que Estados Unidos bombardease dos narcolanchas venezolanas que según Estados Unidos estaban vinculadas al Tren de Aragua. Maduro acusó a Estados Unidos de matar pescadores y clamó que se había violado la soberanía nacional.

En respuesta, Venezuela activó un plan defensivo de urgencia llamado “Operación Independencia 200”. Maduro llamó a los civiles a alistarse en la Milicia Bolivariana y su gobierno declaró que “dudar es traición”. En un gesto audaz (y arriesgado), la fuerza aérea venezolana envió cazas F-16 a sobrevolar de cerca uno de los buques estadounidenses como advertencia de que estaban dispuestos a plantar cara y movilizó a 25.000 tropas para defender las regiones del Caribe. El presidente Trump advirtió que derribarían “cualquier amenaza” que se aproximase a sus unidades militares y para dejar claro su punto, ordenó desplegar aviones de combate F-35 en la base de Puerto Rico. Y así es como llegamos a la situación actual. Es muy improbable que Estados Unidos inicie una guerra en solitario contra Venezuela aunque no habría que descartar que estas mismas tropas apoyasen algún tipo de intento de golpe contra Maduro.

No obstante, lo más probable es que simplemente Estados Unidos quiera cortar la financiación que el régimen de Maduro obtiene de las sustancias estupefacientes para ahogarle aún más. De hecho la recompensa por el dictador venezolano ha subido a 50 millones de dólares. Para Estados Unidos, que caiga Maduro es algo bastante suculento. Por un lado podría atraer a un país con un montón de petróleo, gas y oro a su área de influencia. También mandaría un mensaje al mundo de determinación y de victoria. Trump se ganaría así a una gran parte de la comunidad latina que vive en Estados Unidos y podría por fin colaborar con un hipotético nuevo gobierno para sacar a Venezuela de las garras del narcotráfico. Por último otro beneficio colateral de la caída de Maduro sería reducir la influencia de países como China, Irán o Rusia en América del Sur y el Mar Caribe.

Y ahora la pregunta es para ti ¿Qué crees que Estados Unidos está buscando con el despliegue militar en el Mar Caribe?¿Está la Venezuela de Maduro próxima a caer? Nos vemos en los comentarios.