Ahora sí que la hemos liado. Han pulsado el botón que no tocaba y ¡boom! Ya está aquí la guerra. No se ha inventado un arma más mortífera que las bombas nucleares. Y no, no hablamos solo de la potencia de sus explosiones.

¿Os habéis preguntado qué pasaría después de una guerra nuclear? Seguro que muchos tenéis memoria de pez, así que algo os sonará de este tema. ¡Pues venga, vamos con ello!

Las bombas nucleares probablemente sean el peor invento de la historia de la humanidad. Suena hasta ridículo que nosotros mismos hayamos creado un arma que puede llevarnos a la extinción. Tenemos una experiencia real y espantosa con Hiroshima y Nagasaki, y eso que aquellas bombas eran un juguetito comparado con las que tenemos ahora. Las actuales son miles de veces más potentes que las famosas Little Boy y Fat Man. Para que os hagáis una idea, aquellas bombas eran de fisión, es decir, su mecanismo se basaba en la ruptura de átomos, un proceso que libera muchísima energía y que usamos en las centrales nucleares.

Bueno, pues ahora tenemos bombas de fusión, las llamadas bombas de hidrógeno o bombas H, que sacan energía del proceso contrario: juntar átomos. Estas monstruosidades nunca se han utilizado en un conflicto desde 1945, pero vamos a imaginarnos que sí, que estalla una guerra y dos bandos se intercambian unos cuantos de estos petardos. Esta guerra probablemente acabaría rapidísimo, en unas horas o quizás unos días y punto: destrucción total y absoluta. La mayor tragedia de la historia, millones de muertos. Después de eso se firmaría un armisticio y a funcionar, ¿no? Pues no, amigos. No es tan sencillo. Lo peor de una guerra nuclear podría venir después de que terminara, aunque parezca mentira.

Para empezar, tenemos que hablar de la radiación. Veréis, la radiación es energía en movimiento y puede ser una onda electromagnética o una partícula. Algunos tipos de radiación no son peligrosos para nosotros: las llamamos no ionizantes. Pero otras, las ionizantes, sí que son bastante chungas.

Mirad, esto de aquí es un átomo —bueno, una representación; los átomos de verdad no se parecen en nada, pero nos sirve a grandes rasgos—. Los átomos tienen un núcleo con protones, que tienen carga eléctrica positiva, y neutrones, que no tienen carga eléctrica. Alrededor de este núcleo orbitan electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Para que los átomos se unan y formen moléculas, tienen que compartir sus electrones. Pues resulta que la radiación ionizante puede liberar electrones de los átomos, convirtiéndolos en iones. Y claro, si se cambia el número de electrones, también se cambian los enlaces y la estructura de las moléculas se va a la porra.

Por eso la radiación ionizante es tan peligrosa: si penetra en nuestras células, puede causar daños gravísimos a nuestras estructuras celulares y, aún peor, provocar mutaciones en nuestro ADN, causando todo tipo de enfermedades, desde cáncer hasta esterilidad. En una guerra nuclear, la enorme cantidad de radiación ionizante emitida por las bombas nucleares sería devastadora. Aquí no hay que imaginarse nada: ya lo hemos vivido. Entre el 15 y el 20 % de los muertos de Hiroshima y Nagasaki fueron por enfermedades debidas a la radiación.

Pero no os creáis que la radiación se queda quietecita. Después de una explosión nuclear viene la mortífera lluvia radiactiva. Cuando la bomba revienta, se produce una enorme cantidad de polvo que emite radiación ionizante. Este polvo llega a la atmósfera y puede extenderse cientos o incluso miles de kilómetros con el viento. Después, cae otra vez al suelo en forma de lluvia radiactiva. O sea, que aunque una bomba nuclear explote en un punto concreto, sus efectos radiactivos llegan muchísimo más lejos. Vamos, que si te libras de morir por la explosión, a lo mejor te llevas un cáncer de regalo. En los años de la Guerra Fría se hicieron numerosas estimaciones del número de muertes por radiación si hubiera una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas iban de 50 a 300 millones. Casi nada.

Y ojo, que esto acaba de empezar. Por si fuera poco con las explosiones y la radiación, aún nos queda el famoso invierno nuclear.

Para explicaros de qué va esto, hay que hablar de algo que está muy de moda: el efecto invernadero. Seguro que os suena, porque tiene relación con el famoso cambio climático. Pues bien, os contamos en qué consiste. Si no tenemos en cuenta el cambio climático, la temperatura promedio de la Tierra ronda los 14 ºC. ¿Y qué es lo que calienta nuestro planeta? Pues exacto: el Sol. Mirad, funciona más o menos así.

Los rayos del Sol llegan a la atmósfera y una parte se refleja de vuelta al espacio. La energía restante se absorbe en la superficie de la Tierra, calentándola. Una parte de la energía absorbida vuelve al espacio en forma de radiación infrarroja. Tranquilos, que esta no es ionizante, no hay peligro. Pues bien, si se calcula la temperatura promedio de la Tierra teniendo en cuenta esto, nos salen unos 20 ºC bajo cero.

Esperad, ¿cómo? ¿Pero eso no puede ser? A temperaturas tan bajas estaría todo congelado, ¿no?

Amigos, aquí viene el truco. Para que los cálculos sean correctos, hay que tener en cuenta el efecto invernadero. Y es que resulta que nuestra atmósfera tiene gases de efecto invernadero, principalmente vapor de agua y dióxido de carbono. Esos gases dejan pasar los rayos del Sol, pero no la radiación que la Tierra devuelve al espacio, así que esta rebota y vuelve a la superficie terrestre en un ciclo constante, dando cada vez más calor. Así es como funcionan los invernaderos en agricultura. No penséis que tiene más misterio: los materiales de los que están hechos dejan entrar los rayos del sol, pero no dejan salir la radiación, igual que la atmósfera. Y diréis: “Vale, pero tú nos ibas a hablar de un invierno nuclear. A mí eso me suena a frío, no a calor.” Paciencia, que ya vamos.

En una guerra nuclear a gran escala, las explosiones producirían incendios masivos que liberarían cantidades ingentes de humo denso, negro y lleno de hollín. Esta capa de suciedad se extendería rápidamente por la atmósfera y podría estar incluso años en suspensión. Pues resulta que estos materiales son demasiado oscuros y no permiten que los rayos del sol atraviesen la atmósfera. Paraos a imaginarlo un momento: adiós al calor del sol durante meses o años, adiós también al efecto invernadero. En los lugares más afectados, todo estaría oscuro como Mordor en El Señor de los Anillos. Eso es un invierno nuclear. Al perder la luz y el calor del sol, la temperatura de nuestro planeta descendería drásticamente en muy poco tiempo. Todo lo contrario al calentamiento global: sería un enfriamiento global.

Vale, en este punto muchos estaréis pensando que nos estamos flipando. Bueno… no lo tengáis tan claro. Obviamente solo podemos hablar de un invierno nuclear de forma especulativa, porque, gracias a Dios, aún no hemos vivido una gran guerra nuclear.

Pero sí tenemos ejemplos reales que nos dan algunas pistas. Como hemos dicho, un gran problema serían los incendios masivos en las ciudades. Esto ya ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, y había gente para narrarlo. Tenemos un buen ejemplo con Jack London, que fue testigo de un incendio que asoló la ciudad de San Francisco en 1906 por culpa de un terremoto. En palabras del propio Jack, «la torre de humo era visible a centenares de kilómetros. Durante tres días, enrojeció el sol, oscureció el día y el país se llenó de humo.»

Pero es que os podemos contar otra historia aún más heavy. En 1815 reventó el volcán Tambora en Indonesia. Al poco tiempo, las cenizas volcánicas llegaron a la atmósfera y se extendieron por todo el planeta. En unos meses, la temperatura global bajó un grado.

Parece poca cosa, pero ese pequeño cambio climático devastó el hemisferio norte. Se rompieron los ciclos monzónicos y se vivieron temperaturas muy frías en los años posteriores a la erupción, por lo que se estropearon las cosechas y hubo terribles hambrunas en Asia, Europa y Norteamérica, que se llevaron por delante a millones de personas. Y ojo, que estamos hablando de un grado. En el peor escenario de un invierno nuclear, si perdemos el efecto invernadero, estaríamos hablando de hasta 35 grados menos. El clima global se iría al garete y, con él, los ecosistemas. Vamos, un completo apocalipsis.

¿Os parece poco? Pues no hemos acabado.

Los incendios masivos no solo causarían un invierno nuclear. Cuando los materiales sintéticos de los edificios modernos se queman, liberan cantidades ingentes de pirotoxinas, que son productos químicos letales, como el monóxido de carbono o el cianuro de hidrógeno, más conocido como Zyklon B, el compuesto de las cámaras de gas nazis.

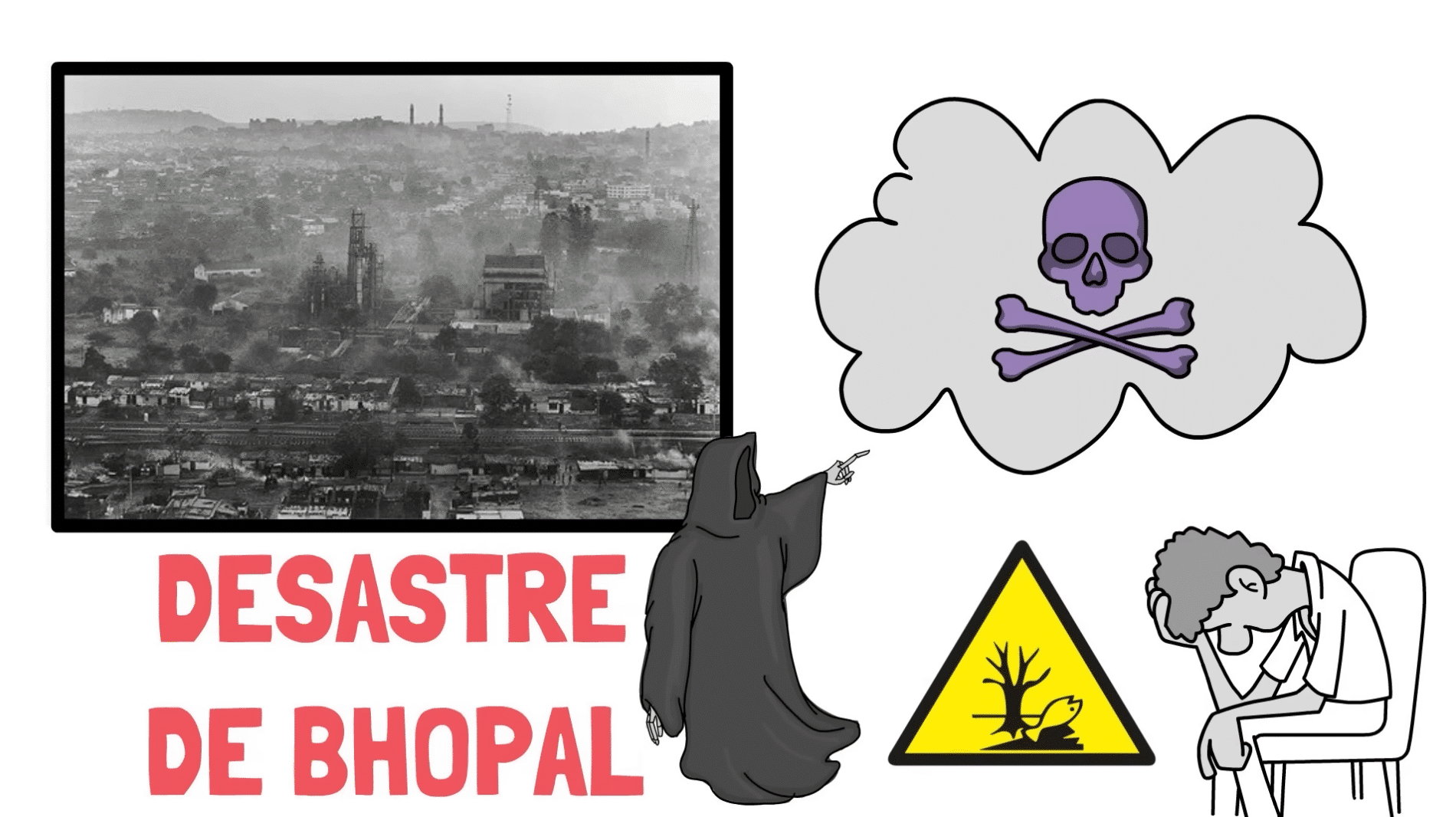

Estos compuestos reaccionan en la atmósfera y forman una densa niebla potencialmente mortal para quien la respire. Sin ir más lejos, en el desastre de Bhopal, en India, una fuga en una fábrica de pesticidas generó una nube tóxica que causó miles de muertos y cientos de miles de heridos, además de contaminar los acuíferos durante décadas. Vamos, que podría ser terrible. Imaginaos que las bombas hacen arder polígonos industriales… ¡Quién sabe qué clase de químico se podría liberar!

Venga, que nos queda el último desastre y acabamos.

Probablemente hayáis oído hablar de la capa de ozono. Este escudo protector de nuestra atmósfera absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta del sol, que son peligrosísimos. A nosotros nos provocan cáncer de piel, cataratas en los ojos y nos destrozan el sistema inmune. Pero es que también matan a muchísimas especies de plantas y bacterias, como el fitoplancton, que es la base de la cadena trófica de los océanos.

Pues resulta que tanto el humo como los compuestos tóxicos de los que os hemos hablado destruyen el ozono. En una guerra nuclear, podríamos perder parte o toda la capa de ozono, que podría tardar décadas en recuperarse. Lluvia radiactiva, nubes tóxicas, invierno nuclear, pérdida de la capa de ozono… En fin, nuestra atmósfera sería completamente tóxica. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Una guerra nuclear a gran escala probablemente no acabaría con la vida en la Tierra, pero quizás sí con la especie humana.