A lo largo de la historia, la humanidad ha cambiado radicalmente su forma de vivir, de pensar y de organizarse. No ha sido un camino recto ni tranquilo, sino una serie de sacudidas que lo han puesto todo patas arriba. Y sí, ha habido momentos clave, giros de guión que han transformado por completo el rumbo de nuestra especie. Pasamos de cazar en la sabana a plantar trigo. De contar historias junto al fuego a escribirlas en tablillas. De fabricar cosas a mano a producirlas por millones. De enviar cartas en barco a mandar mensajes en segundos. Y ahora, puede que estemos entrando en una nueva era en la que las máquinas no solo trabajen por nosotros, sino que también… piensen.

Pero ¿por qué se produjeron estos cambios? ¿Qué los hizo posibles? ¿Y cómo afectaron a la vida de las personas, a la economía, al poder, a la sociedad? En realidad, entender estos cinco grandes puntos de inflexión es entender cómo hemos llegado hasta aquí… y hacia dónde podríamos ir.

La revolución agrícola

Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos vivieron como cazadores-recolectores. Iban de un sitio a otro, siguiendo a los animales, recolectando frutos, raíces, pescado o miel. No tenían casas fijas, ni campos, ni ciudades. Vivían en pequeños grupos, que compartían lo que conseguían y rara vez acumulaban cosas. Pero todo eso empezó a cambiar aproximadamente en el 12.000 a. C., en lo que hoy conocemos como el Creciente Fértil. Una región que abarca partes de Irak, Siria, Israel, Palestina, Turquía e Irán.

Allí, algunas comunidades empezaron a cultivar cereales de forma sistemática. Lo mismo ocurrió con ciertos animales como las ovejas, las cabras o los cerdos, que pasaron de ser cazados… a domesticados. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue igual en todo el mundo. De hecho, también se desarrolló de forma independiente en otras regiones como China (con el arroz), Mesoamérica (con el maíz) o los Andes (con la papa). Aunque a muchos otros sitios llegó por los desplazamientos de la población. Pero en todos los casos supuso lo mismo: un cambio total de estilo de vida.

¿Por qué ocurrió este cambio? Los científicos creen que fue una combinación de cambios climáticos al final de la última Edad de Hielo, que limitaron o redujeron los recursos, y del crecimiento poblacional. Ya no bastaba con recolectar o cazar. Había que encontrar una forma de producir más comida. Y eso es justo lo que ofrecía la agricultura. Ahora bien, cultivar no era más fácil que cazar. Al contrario, requería mucho más trabajo: limpiar tierras, sembrar, regar, proteger los cultivos… Pero tenía una gran ventaja: el excedente. Es decir, que por primera vez se podía producir más comida de la que uno necesitaba para sobrevivir. Y eso lo cambió todo.

Con más comida, algunas personas pudieron dedicarse a otras cosas que no fueran recolectar o cazar: construir, fabricar herramientas, hacer cerámica, cuidar el ganado, organizar la comunidad. Nacieron las primeras aldeas (como Jericó, que ya existía en el 9.000 a.C.), después, las primeras ciudades, y con ellas, la propiedad privada, las jerarquías, los impuestos, las guerras por territorios… y también las primeras formas de poder centralizado. Fue justo esa vida más sedentaria, más organizada y más compleja la que trajo una nueva necesidad: anotar cosas. Porque cuando ya no vives solo con lo que llevas encima, cuando tienes campos, ganado, almacenes, vecinos, jefes… empiezas a necesitar registrar las cosas. De quién tiene qué, de cuánto se ha producido, de qué se debe, de qué se ha pagado. Y así fue como, unos miles de años después de que empezáramos a cultivar la tierra, nació la escritura, la segunda gran revolución del ser humano.

La revolución de la escritura

Sus primeras formas fueron simples marcas, dibujos, símbolos contables, que servían para llevar el control del grano almacenado, del ganado, o de los impuestos que los campesinos pagaban a los templos o al palacio. Uno de los primeros sistemas de escritura conocidos es el cuneiforme sumerio, que surgió hacia el 3.200 a. C. en la antigua Mesopotamia (hoy Irak). Poco después, surgieron otras formas de escritura en distintos lugares del mundo: en Egipto, alrededor del 3.100 a.C. con los jeroglíficos; en el valle del Indo, sobre el 2.600 a.C., con símbolos que aún no hemos descifrado del todo; y más tarde, en China y en Mesoamérica. La idea era siempre la misma: poner por escrito lo que antes solo se decía o se recordaba de memoria.

¿Y por qué fue tan importante la escritura? Porque escribir nos permitió organizar sociedades mucho más grandes y complejas. Con ella se pudieron anotar leyes, contratos, registros, censos, historias, mitos… y conservarlos a lo largo del tiempo. Además, apareció la burocracia, es decir, personas especializadas en administrar, recaudar, contar, juzgar… Y se multiplicaron los documentos, las órdenes, los archivos. Y con ellos, también el poder. La escritura fue, en cierto modo, una herramienta de control. Pero también fue una puerta a la imaginación, al pensamiento, a la ciencia. Gracias a ella se conservaron las matemáticas babilónicas, la medicina egipcia, o los primeros textos religiosos.

Durante milenios, permitió acumular y transmitir conocimiento. Y fue ese conocimiento el que hizo posible que las civilizaciones avanzaran, dominando su entorno con cada vez mayor sofisticación. Pero hubo un momento, mucho más reciente, en el que el cambio dejó de ser lento y progresivo… para convertirse en una auténtica explosión.

La revolución industrial

Ese momento fue la revolución industrial, a finales del siglo XVIII.

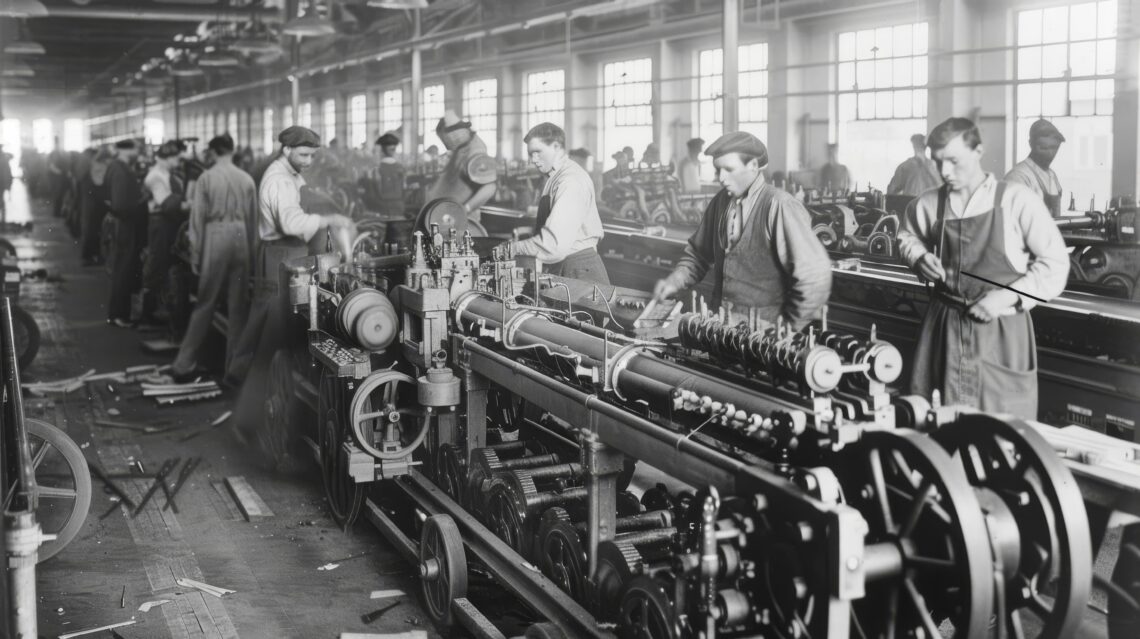

Hasta entonces, casi todo en el mundo se hacía con fuerza humana o animal, con herramientas simples, y a una escala muy limitada. Las sociedades eran mayoritariamente agrícolas y la producción era artesanal. Y aunque ya existían grandes imperios y el comercio internacional, la vida diaria de la mayoría no había cambiado mucho desde hacía siglos. Hasta mediados del siglo XVIII, especialmente en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra? Por varias razones. Resumidamente, tenía acceso a grandes yacimientos de carbón, un sistema político relativamente estable, un comercio colonial muy rentable, mano de obra disponible, y una clase empresarial dispuesta a invertir. Allí fue donde comenzaron a surgir inventos que transformaron completamente la forma de producir: la máquina de vapor, los telares mecánicos, los altos hornos para fundir hierro en masa…

Por primera vez, las máquinas reemplazaron a los músculos. Y eso permitió producir más, más rápido, y con menos coste. La industria textil fue una de las primeras en dispararse, pero pronto le siguieron el acero, el transporte, y más adelante, la electricidad y la química. Esto provocó una transformación brutal. Millones de personas se mudaron del campo a la ciudad en busca de trabajo. Nacieron los grandes centros urbanos modernos. Aparecieron las fábricas, las jornadas de 12 o 14 horas, la contaminación, y también, las primeras clases obreras organizadas. La economía cambió para siempre. Se volvió industrial, capitalista, basada en la producción en masa y en el consumo. Lo que antes se hacía a mano, ahora se hacía por miles, por millones.

Y no solo cambió la economía. Cambió la forma de vivir, de pensar, de viajar, de trabajar. Cambió el mundo entero. Porque esta revolución no se quedó en Inglaterra. En pocas décadas se expandió por Europa, Estados Unidos y luego al resto del planeta. Surgieron nuevas potencias, nuevos imperios, nuevas formas de desigualdad… y también nuevas ideas: el socialismo, el sindicalismo, el liberalismo económico.

La revolución informática

Todo comenzó con un tipo de máquina completamente nueva. El ordenador. Durante la Segunda Guerra Mundial, los primeros ordenadores fueron creados para tareas específicas como descifrar códigos o hacer cálculos balísticos. Un ejemplo famoso es el ENIAC (1945), considerado uno de los primeros ordenadores capaces de realizar distintas tareas matemáticas complejas. Estas máquinas eran enormes, lentas y muy costosas, pero sentaron las bases de lo que vendría después. En las décadas siguientes llegaron los transistores, luego los microchips, y más adelante, los ordenadores personales. Lo que antes ocupaba una sala entera, ahora cabía en una mesa… y después, en el bolsillo.

A mediados del siglo XX, la informática empezó a combinarse con otra revolución igual de poderosa: las telecomunicaciones. Gracias a las ondas de radio, los cables submarinos, los satélites, y sobre todo a la llegada de internet (que nació en los años 60 como un proyecto militar y se popularizó en los 90), la información empezó a circular por todo el mundo en tiempo real. Ya no hacía falta enviar cartas, ni esperar al periódico. Ahora podías comunicarte al instante, con cualquier parte del planeta.

La economía también dio un vuelco. Aparecieron nuevos sectores como la industria del software, las telecomunicaciones, la informática, los datos. Y surgieron gigantes como Microsoft, Apple, Google, Amazon. Se pasó de la producción física a la economía del conocimiento, donde lo que más vale no es lo que se fabrica, sino la información y la innovación. Es verdad que empezaron a desaparecer muchos trabajos tradicionales, pero al mismo tiempo nacieron profesiones nuevas que ni existían hacía una generación.

Y no solo cambió la economía. Cambió nuestra forma de vivir. Internet, los smartphones, las redes sociales, el correo electrónico, el GPS, el comercio online, la banca digital… Todo eso ha cambiado cómo nos informamos, cómo nos relacionamos, cómo compramos, cómo aprendemos, incluso cómo nos enamoramos. En apenas unas décadas, el mundo se ha vuelto digital.

Pero esto, aunque parezca ya el punto final de la historia… en realidad no lo es. Porque ahora mismo estamos entrando en algo aún más… incierto. Un nuevo salto que va más allá de la información y de la conectividad. Un salto en el que, por primera vez, las máquinas empiezan a procesar información, aprender patrones y… ¿quién sabe?, quizá algún día puedan hasta “pensar” por sí mismas (como el ser humano).

La revolución de la inteligencia artificial

Y ese salto tiene un nombre: la revolución de la IA. Lo acabamos de decir. La IA va un paso más allá: busca que las máquinas aprendan, razonen y tomen decisiones por sí mismas. No se trata solo de automatizar tareas, sino de crear sistemas capaces de adaptarse y mejorar con el tiempo.

Aunque sus bases teóricas surgieron en la segunda mitad del siglo XX, ha sido en las últimas dos décadas cuando la inteligencia artificial ha avanzado de forma acelerada. Esto se debe, sobre todo, al aumento de la capacidad de procesamiento, a la disponibilidad de grandes volúmenes de datos, y al perfeccionamiento de algoritmos de aprendizaje automático.

Hoy, la IA está integrada en nuestra vida diaria. Y lo vemos cada día, desde los asistentes virtuales y las recomendaciones en internet, hasta herramientas de diagnóstico médico o en los coches autónomos. Pero esto es sólo el principio. No obstante, las preocupaciones con respecto a la IA son muchas y esta tecnología plantea desafíos éticos: ¿quién es responsable de una decisión tomada por una máquina? ¿Cómo se protege la privacidad? ¿Se nos puede ir de las manos? Sea como sea, el ser humano no está lejos de alcanzar la llamada La inteligencia artificial general (AGI). Esta es una hipotética IA que poseerá la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos a cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar. A diferencia de la IA actual que se enfoca en tareas específicas, la AGI aspira a igualar o superar la inteligencia humana en múltiples dominios. Piensa en ello: un sistema que se vuelve cada vez más inteligente, cada vez más rápido, en cuestión de horas o incluso minutos. Este proceso podría llevarnos a una inteligencia que es incomprensible para nosotros, con capacidades que superan por completo nuestras previsiones. La cuestión es: ¿qué sucede cuando la inteligencia más poderosa del planeta no es humana? Esta transformación radical e impredecible de la sociedad y de nuestra propia existencia es lo que conocemos como la singularidad. Podría significar que la era de la dominación humana llega a su fin, dando paso a algo que no podemos ni empezar a imaginar.