En nuestro planeta existen millones de especies de animales, y cada una tiene sus propias formas de comportarse. Estas diferencias no aparecen solo entre especies muy distintas, sino también entre especies muy cercanas e incluso dentro de una misma especie. El mundo animal está lleno de estrategias para poder sobrevivir, relacionarse y reproducirse. Por ejemplo, los leones viven en manadas y cooperan para cazar, mientras que los tigres son animales solitarios que prefieren ir a su bola. Los chimpancés suelen resolver sus conflictos con agresiones y demostraciones de fuerza. Los bonobos, en cambio, recurren a más gestos como abrazos o incluso a relaciones sexuales para calmar tensiones y mantener la paz.

Pero, ¿esto por qué ocurre? Hoy en Memorias de Dolly os vamos a contar un experimento súper curioso, y es que unos investigadores japoneses han conseguido transferir el comportamiento de una especie a otra, y además lo han hecho modificando un único gen. Vamos a explicar un poco, porque aquí hay mucho que contar, y es que esto es una locura.

Esta pequeña mosca de aquí es Drosophila melanogaster, también conocida como mosca del vinagre o de la fruta. Es un animal clave para muchas investigaciones, ya que durante más de un siglo los científicos la han usado como organismo modelo. Es decir, los investigadores estudian esta mosca para comprender principios biológicos que luego van a aplicarse a otros seres vivos.

No está sola precisamente, se han descrito más de 16 especies dentro del género Drosophila. Normalmente los machos de estas moscas cortejan a las hembras componiendo distintos sonidos con la vibración de sus alas. Sin embargo, una especie en particular, Drosophila subobscura, tiene un ritual de apareamiento muy peculiar que no se observa en otras moscas. Los machos regurgitan el alimento y se lo ofrecen a las hembras como regalo. La cosa es que estas dos especies de moscas están separadas por más de 30 millones de años de evolución, y aun así los investigadores han logrado transferir el ritual de apareamiento de la comida de una especie a otra.

Pero, ¿qué hace que a unas moscas les dé por imitar a Daddy Yankee, mientras que a otras les parezca una buenísima idea regalar comida vomitada para ligar? Pues este de aquí es el gen Fru. Este gen tiene la información para producir distintas variantes de la proteína Fru M, aunque solo en los machos. Sabemos que esta proteína tiene un papel importante en el comportamiento masculino durante el cortejo y apareamiento. Además, las moscas tienen en su cerebro unas neuronas llamadas IPCs o células productoras de insulina, que están relacionadas, por ejemplo, con el crecimiento y el metabolismo. No os creáis que son muy numerosas: son este pequeño grupo de aquí, unas 16 células.

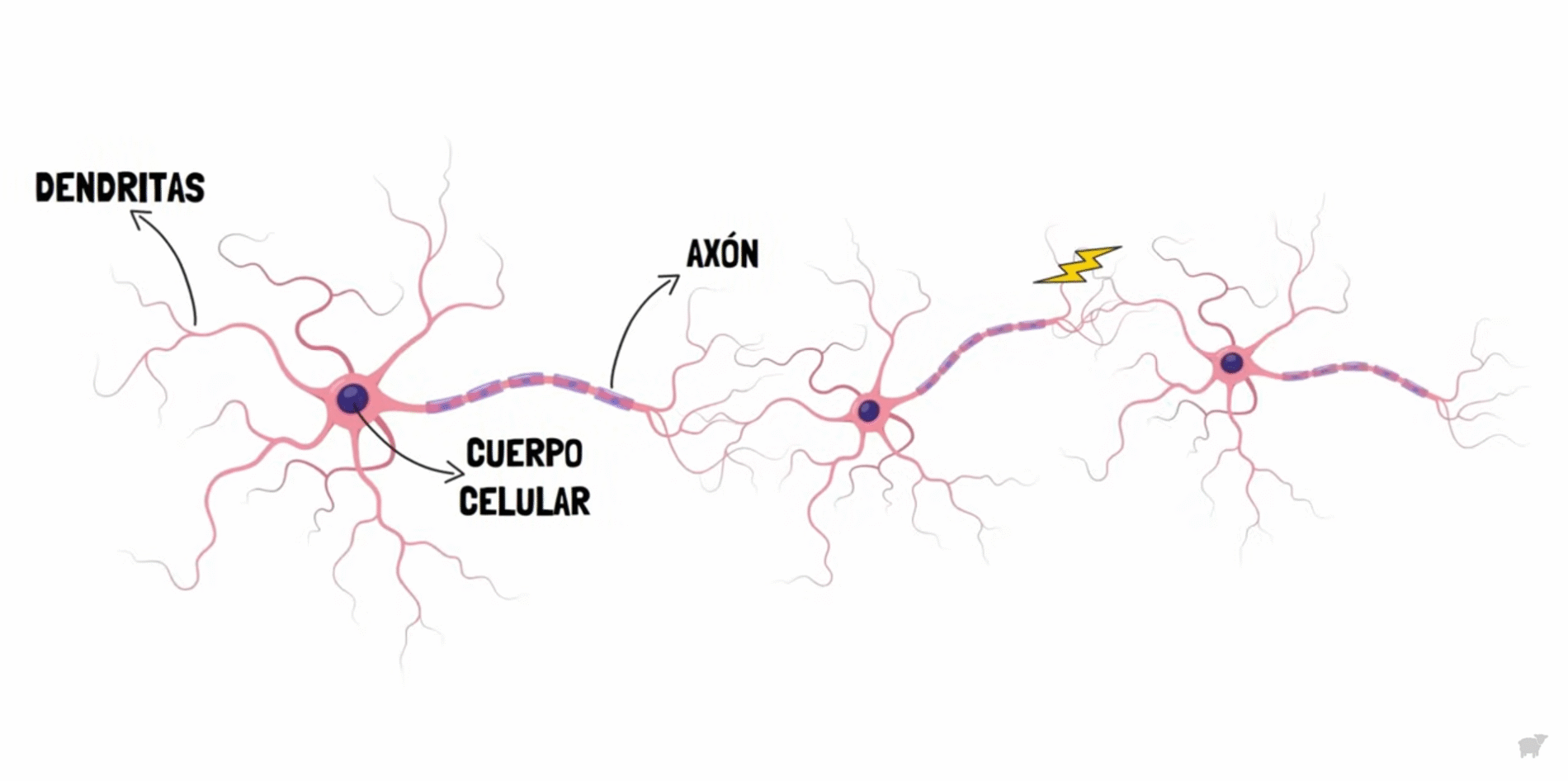

La diferencia entre nuestras dos especies es que las células IPC de Drosophila subobscura producen la proteína Fru M, mientras que las de melanogaster no la tienen. Mediante ingeniería genética, los investigadores hicieron que también hubiera esta proteína en las células de Drosophila melanogaster. Y voilà, con este pequeño cambio, estas moscas también empezaron a regurgitar la comida en la boca de las hembras. Pero, ¿así de fácil? ¿Qué había pasado en la realidad? Las neuronas son células del sistema nervioso que se pueden dividir en tres partes principales: las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Las dendritas son pequeñas prolongaciones parecidas a las ramas de un árbol que se conectan con otras neuronas para recibir información. Luego está el cuerpo celular, que procesa esta información, y después el axón, que actúa como un cable de salida transmitiendo la señal a otras células en forma de impulso eléctrico.

Cuando las neuronas IPC producen la proteína Fru M, comienzan a desarrollar dendritas más largas y ramificadas, y así su alcance es mayor. Esto les permite establecer nuevas conexiones con otros tipos de neuronas y formar circuitos cerebrales adicionales. Por ejemplo, se conectan a neuronas que están relacionadas con el movimiento de las piezas bucales que permiten la regurgitación. Estos nuevos circuitos neuronales impulsan que el macho ofrezca un regalo en forma de vómito a la hembra, en lugar de mostrar su otra faceta más artística. ¿Y por qué este estudio es tan importante? Pues mira, os hacemos un resumen. Hemos visto cómo dos especies de moscas separadas por decenas de millones de años de evolución muestran un mismo comportamiento.

En una especie este comportamiento aparece de manera natural, mientras que en la otra aparece al modificar un único gen en un tipo específico de células. Esto demuestra que, para que surjan nuevos comportamientos, no hacen falta cambios súper bruscos como crear neuronas completamente nuevas o transformar el cerebro de forma radical. Bastan pequeños cambios genéticos capaces de reorganizar y reconfigurar las células que ya existen. Y en realidad tiene sentido: es más eficiente aprovechar y modificar lo que ya hay que inventar desde cero redes neuronales completas. Estamos empezando a entender cómo se originan los comportamientos innatos, es decir, aquellas acciones que los animales realizan de forma natural sin necesidad de aprenderlas o practicarlas.

Por ejemplo, cuando las abejas realizan su famosa danza para indicar dónde hay alimento, cuando los salmones regresan al río donde nacieron para reproducirse o cuando los recién nacidos saben instintivamente cómo succionar el pecho de su madre para alimentarse. Estudios de este tipo demuestran que los comportamientos no son inexplicables ni fruto de la magia, sino que están determinados por nuestros genes y también por los lugares específicos donde estos se activan. Por cierto, nos parece muy loco que podamos modificar la información genética de un grupo de 16 neuronas concretas en el cerebro de una mosca. Para entender qué funciones tienen estas células es fundamental la conectómica, que es una disciplina científica que estudia las conexiones neuronales del cerebro. Básicamente, se centra en mapear cómo las neuronas están interconectadas para formar las redes que permiten la función cerebral. Vamos, que su objetivo es crear un Google Maps de nuestro cerebro.

En 2024 se logró un hito asombroso: el primer mapa completo del cerebro de una mosca, con todas sus conexiones neuronales. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque incluso animales tan pequeños como las moscas tienen cientos de miles de neuronas y decenas de millones de conexiones entre ellas. Si queréis explorarlo por vosotros mismos, el proyecto tiene una web muy guapa donde podéis ver cómo es el cerebro de una mosca adulta en 3D y así comprender mejor la complejidad de lo que estamos hablando. Os dejamos el enlace en la descripción. ¿Y cómo de lejos estamos de conocer nuestro cerebro? Pues depende de cómo se mire. En 1906, el español Santiago Ramón y Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso.

Entre muchas otras cosas, Cajal sentó las bases de la neurociencia moderna. Demostró que el sistema nervioso no era una red continua como se pensaba, sino que estaba formado por neuronas individuales que se comunican entre sí. En la época de Cajal, el dibujo era la herramienta principal para ilustrar las imágenes microscópicas, ya que la microfotografía aún no se había desarrollado. ¿Os imagináis lo que pensaría Cajal si pudiera hacerse un café, sentarse frente a un ordenador y observar cada célula del cerebro de una mosca junto con todas sus conexiones? Pues sí, fliparía. Sin embargo, el cerebro humano es muchísimo más complejo que el de una mosca, aunque bueno, es cierto que hay quienes no siempre lo demuestran.

Nuestro cerebro adulto tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas con billones de conexiones entre ellas. De hecho, hace poco se consiguió otro gran logro: reconstruir en 3D un milímetro cúbico de cerebro humano a una resolución nanométrica. Estamos hablando de un tamaño similar a la punta de un grano de arroz. La cantidad de información obtenida equivale a 10.000 terabytes de datos, es decir, 1.400.000 gigabytes. Casi nada. En resumen, a pesar de que estos avances son una locura, todavía sabemos muy poquito sobre los circuitos de nuestro propio cerebro. Así que nada, aún nos queda un largo camino por recorrer para poder prevenir o curar muchas enfermedades neurológicas.